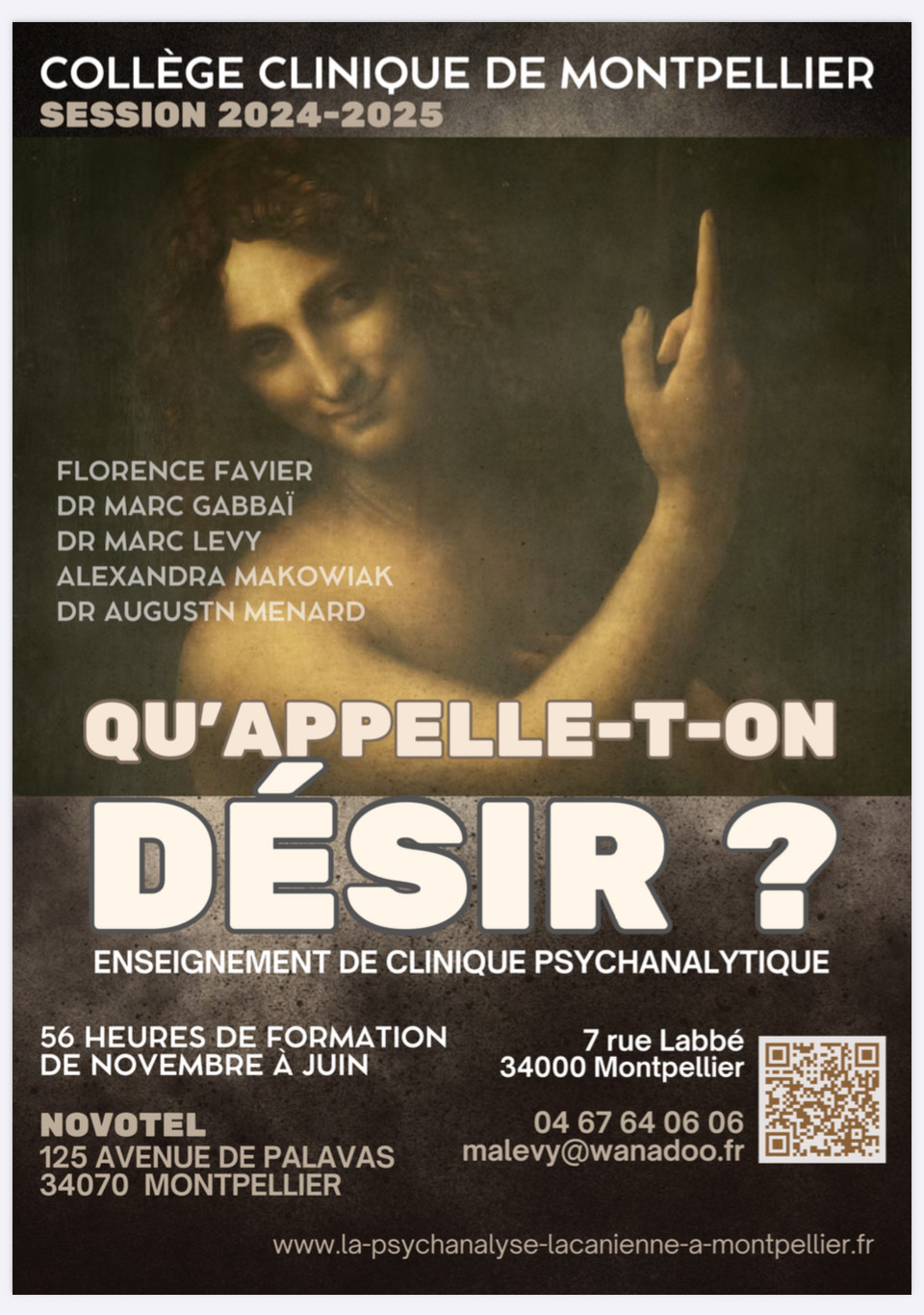

Collège Clinique de Montpellier

Les sessions ont lieu un vendredi par mois les 28/11 - 5/12 - 9/1 -6/2 - 13/3 - 17/4 - 22/5 - 12/6 et se déroulent de la façon suivante :

-8h45 - 10h : cours théoriques

-10h30 - 12h15 : Réponses aux questions écrites

-14h - 15h30 : Entretien clinique

-15h30 - 17h30 : Discussion

Novotel, 125 Bis Av. de Palavas, 34000 Montpellier.

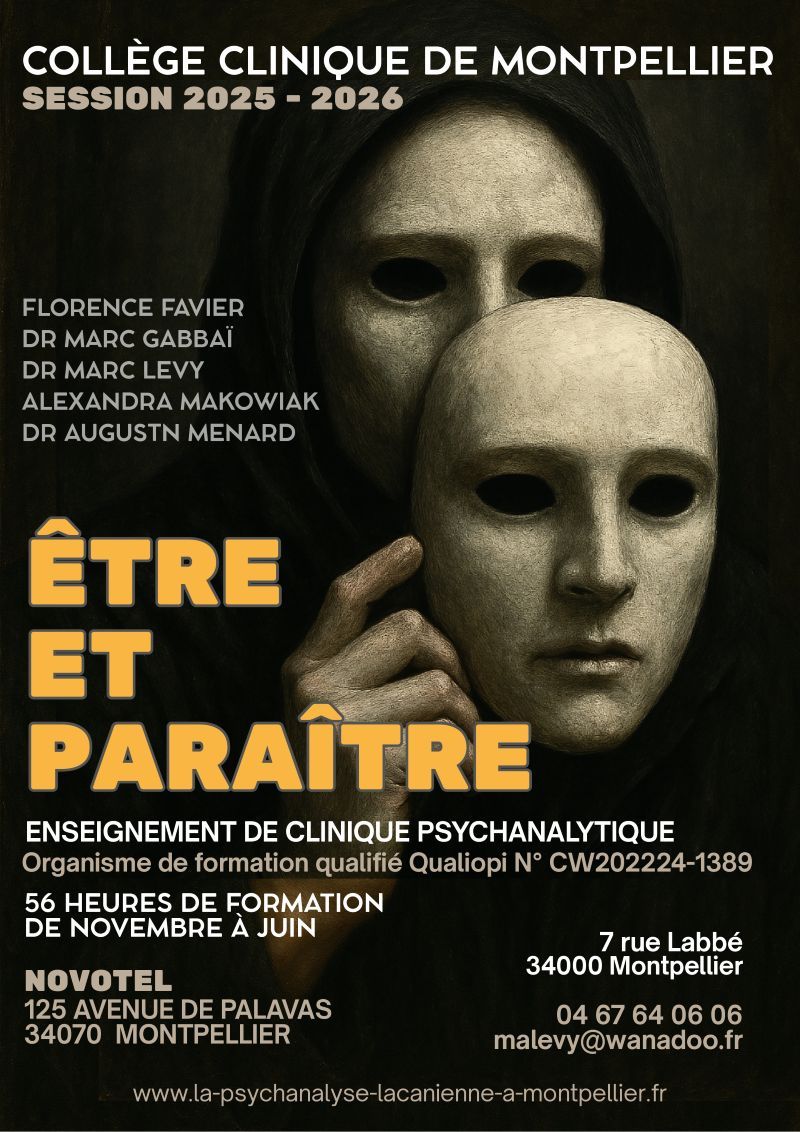

Collège Clinique 2025/2026

Calendrier du collège clinique

Les sessions ont lieu un vendredi par mois les 28/11 - 5/12 - 9/1 -6/2 - 13/3 - 17/4 - 22/5 - 12/6 et se déroulent de la façon suivante :

-8h45 - 10h : cours théoriques

-10h30 - 12h15 : Réponses aux questions écrites

-14h - 15h30 : Entretien clinique

-15h30 - 17h30 : Discussion

Novotel, 125 Bis Av. de Palavas, 34000 Montpellier.

-

Alexandra Makowiak.

Semblant et usages du semblant

La question du semblant redistribue chez Lacan les catégories traditionnelles de l’être et du paraître. Si « la vérité a structure de fiction », c’est qu’elle en passe nécessairement par le semblant, mais c’est pourtant à travers lui qu’elle peut toucher au réel : « Notre discours (…) ne trouve le réel qu’à ce qu’il dépend de la fonction du semblant » (S XVIII).

Nous mettrons au travail cette question, qui traverse l’enseignement de Lacan, et tenterons d’en réfléchir, à travers la clinique, les usages possibles

-

Augustin Menard

La dimension du sacré est la grande absente du discours néolibéral contemporain. Il nous fait croire que nous pouvons saisir ce qu’il en est de notre être.

Écarter cette dimension n’empêche pas le sacré de ressurgir, parfois sous des formes dégradées.

Une lecture lacanienne permet d’entendre que le sacré se rencontre dans l’impossible à se représenter ou à formuler dans un dire, mais qui résonne dans le corps.

Si cet impossible est repoussé c’est qu’il suscite l’horreur. Là se rencontre ce que Lacan désigne du réel. -

Florence Favier

Être et paraître

Du pare-être à la Lettre.« Le corps s’introduit dans l’économie de la jouissance par l’image du corps [...] Mais comme ce mirage est ce qui le porte à haïr [il doit y avoir] pour chacun quelque chose qui s’aime mieux encore que son image. » J. Lacan, La Troisième

L’image vient soutenir l’assomption subjective, c’est un support essentiel à la structuration psychique. Mais l’image captive et capture… Nous envisagerons le trajet analytique comme traitement de l’imaginaire. Ce tracé emprunte les entours de la pulsion scopique. Celle-ci vient s’accrocher à un objet qui masque et nous indique le principe qui le sous-tend. Si nous « arracher à l’emprise du regard » est un des enjeux de l’analyse, je souhaiterais pouvoir préciser « le nouvel imaginaire » auquel nous invite Lacan. Ce trajet qui suit le décrochage du sens versus l’évènement de corps, conduit aux déclinaisons du cogito lacanien « je suis là où je ne pense pas, je pense là où je ne suis pas. » qui pourrait se lire comme torsion dont l’axe serait Lettre.

-

Marc Gabbaï

Face à l'éruption du réel de la pulsion sexuelle réactualisée, l'adolescent éprouve une crise subjective depuis laquelle il devra répondre de son identité sexuée, de son désir, et de son rapport à l'Autre. Les identifications de l'enfance vacillent et le sujet en devenir part à la quête de réponse sur son identité auprès de ses pairs et de l'Autre en général. Pour certains adolescents cette quête va s'effectuer via les réseaux sociaux dans lesquels l'image et les discours communautaires, tenus par des influenceurs captivants, prédominent.

C'est ce qu’explore la mini-série "Adolescence" que je vous propose d''analyser cette année. -

Marc Lévy

Arracher la psychanalyse à la philosophie…

Dès qu’on évoque l’être, Heidegger surgit et avec lui : « L’Être et le temps » ; « L’homme est le berger de l’être » ; « L’Être et l’étant » et la question de la vérité. Mais pour passionnantes que soient ces questions, ce n’est pas vers elles que se tendra notre oreille. Plutôt irons-nous vers cette phrase de Lacan : « Si le terme d’être veut dire quelque chose, c’est le réel pour autant qu’il s’inscrit dans le symbolique. » (Séminaire VI, p. 450).

Entre manque et illusion.

L’Être manque et le paraître illusionne ! Le manque-à-être n’a d’égal que le manque-à-paraître. L’être se dérobe et notre image n’est jamais qu’une parure qui se fane chaque matin. L’illusion d’avoir, elle, n’a pour vecteur qu’un fantasme. Que le désir de reconnaissance soit une modalité d’entrée en analyse, il ne saurait être le fin mot d’une cure.